仕事のプロ

仕事と介護の両立に直面しても、まず「どうすれば続けられるか」を考える

キャリアを考える:キャリアと介護との両立

高齢化がますます進む日本社会においては、親の介護と仕事の両立を余儀なくされるワーカーも多い。家族を介護しながら自分のキャリアもあきらめずに仕事をしていくには、どのようなマインドや行動が必要なのか。キャリアを考える連載第11回目の今回は、キャリアと介護の両立について、コクヨのキャリアコンサルタントの成田麻里子が解説する。

仕事と介護の両立は誰にとっても他人事ではない

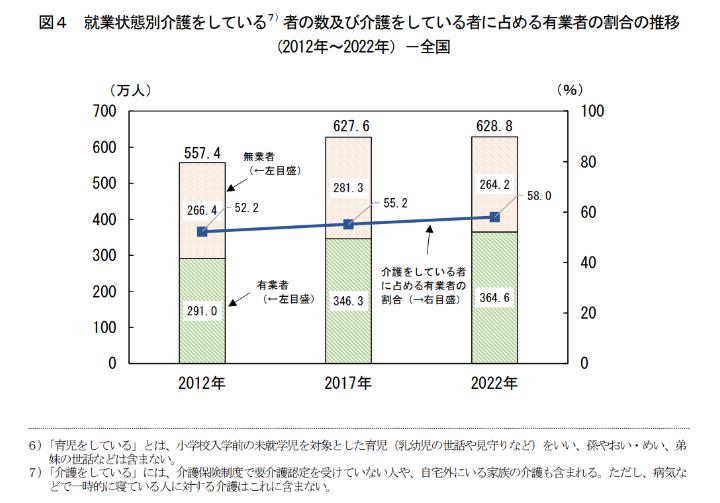

総務省の「令和4年度就業構造基本調査」によると、介護をしている629万人のうち約58%にあたる365万人が仕事と介護を両立させているビジネスケアラーだと言われています。そのうち年間約8.4万人が介護や看護を理由に離職している状況です。 年代別に見ると50代が最も多く、男女別で見ると介護をしている男性のうち有業者の割合は67%、女性は52.7%。今後さらにビジネスケアラーは増える見込みで、2030年には介護との両立による労働生産性の低下などに伴う経済損失額は9兆円に上るといわれています。仕事と介護をどう両立させるか、介護中の同僚をどうサポートしていくかは、誰にとっても他人事ではない課題といえます。

仕事と介護の両立に立ちはだかる3つの課題

仕事と介護の両立には、大きく次の3つの課題があると言われています。 1つ目は、時間的制約です。要介護者が離れた場所に住んでいる場合、移動時間や通院への付き添いといった介護の時間をどう確保し、スケジュールを調整するか。急な体調の変化など突発的な対応もあり、計画的にいかない難しさもあります。責任ある立場で長時間仕事をしているほど、スケジュールの調整は悩ましい課題です。 2つ目は、精神的身体的負担です。生活が不規則になりがちで、夜間の介護で睡眠時間が削られるケースも。また仕事中でも常に意識しつづけてしまうことがストレスになり、介護うつにつながるリスクもあります。 3つ目は、経済的負担です。介護に費用がかかるうえに、労働時間が削られたことで収入が減る可能性も。いつまで続くのか先が見えないだけに、長期化すると経済的破綻の可能性もあります。

育児とは違う介護ならではの大変さも

育児と仕事の両立も、同様に時間や精神的負担も大きくワークライフバランスを取るのが難しくなりますが、介護との両立にはそれとは異なる大変さがあります。

両者の違いの一つに、予測可能性があります。育児の場合は成長段階に合わせて必要なケアの見通しを立てやすいですが、介護の場合は突然始まることが多く、状態の変化もいつどうなるかわからないという違いがあります。また、育児の場合は手が離れるタイミングも明確ですが、介護は数か月なのか十年以上なのか期間が予測できない難しさがあります。

また、精神的負担の質も異なります。育児には子どもの成長を実感できるという喜びや楽しさがありますが、介護の場合全快はあまり期待できず、衰えていくのを見守ることに喪失感や無力感を抱く人も多いようです。特に認知症のケースでは、やるせなさや時には怒りまでも感じてしまう場合も。

介護ならではのつらさや大変さがあることは理解しておきたいところです。

介護という経験を通してビジネスにも活きるスキルを獲得する

先に述べたように、介護ならではの大変さはありますが、仕事と介護の両立を、「新しいスキルの獲得・成長のチャンス」と前向きに捉えてみるのもひとつの考え方です。 例えば、介護という時間的制約がある中で仕事をこなす必要があるため、タイムマネジメントや問題解決力、意思決定力は自然と身につくはずです。 また、介護に限らず、同僚や部下が抱えるさまざまな事情や状況を想像し、理解して支え合う共感力は、多様性の時代に必須のスキルです。今後、他のメンバーが同じ状況になった時には相手を理解し、サポートすることができるはずです。

置かれた状況が変わるたびにキャリアを見直してく

キャリアを中長期的に見れば、誰もがその時々の状況に合わせて変化を余儀なくされるタイミングがありますし、むしろ変化して当然です。また、仕事を続けていれば「やりたいこと」や「なりたい自分」も変わっていくはず。だから、キャリアは定期的に見直していくものなのです。 突然介護が始まり、思い描いたキャリアが歩めなくなったら見直しをすればいい。例えば、5年のスパンで目標を立てていたものが介護で1年遅れたのであれば、残りの4年で到達できるように急ピッチで進めるのか、計画そのものを見直すのか...など、その都度考えていけばいいのです。 仕事と介護を両立するには、周りをうまく頼り、巻き込むことも重要です。すべてを一人で抱え込まず、上司や人事部門など、まずは会社に相談すること。マネジメントの立場であれば、部下に頼ってもいいと思います。また、地域包括支援センター(高齢者の暮らしを地域全体でサポートするために作られた施設)などの専門家も頼れる存在です。会社や公的機関の支援制度にはさまざまなものがあり、無償のサービスが受けられる場合も。当事者になるまで知らなかった情報も多いと思いますので、まずは調べてみて、使える制度や頼れるサービスをうまく使い、介護の負担を軽減することもとても大切です。 もちろん、今は介護に注力したいと決めて、仕事を休職したり退職する選択をすることもあるでしょう。その時は、その後の人生をどう描き直すか考えればいいし、その選択をネガティブに捉えなくていいと思います。ひとは経験を通して、自分の大切にしたいものも変わっていくものですから。

成田 麻里子(Narita Mariko)

コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部/ワークスタイルイノベーション部/ワークスタイルコンサルタント

コクヨ入社後、10年間にわたりオフィスデザインやワークスタイル研究、新規事業企画に携わる。現在は企業向けサービス[コクヨの研修]スキルパークにおいて、人材育成、働き方改革に関わる研修企画および講師を担当。