仕事のプロ

学校における働き方改革成功のポイントは?

「子どもと向きあう仕事」の強みを活かして楽しく推進

近年、全国の学校では、教職員の長時間労働抑制や業務効率化、環境改善など、働き方改革の取り組みが推進されている。学校で働き方改革推進が求められる理由や改革を成功させるためのヒントについて、学校業務改善アドバイザーとして全国の小・中学校で活動経験のあるコクヨ株式会社の齋藤敦子が解説する。

学校の働き方改革が進まないと 児童・生徒の未来に影響?

――多くの企業ではこの10年ほどで働き方改革が進みましたが、学校では業務改善や働き方改革は進んでいるのでしょうか?

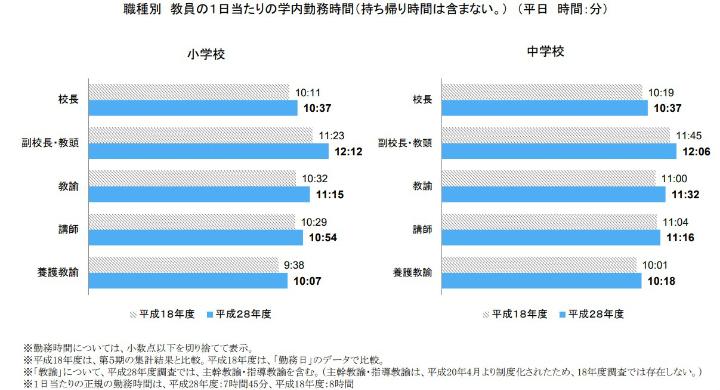

文部科学省では、教育課程の基準を示すための学習指導要領を定期的に改定しています。毎回の改訂にあたって文科省では「教員勤務実態調査」を実施し、全国の小・中学校を対象に、教職員の勤務時間や働き方改革の進捗状況に関する調査をおこなっています。

平成28(2016)年度の調査では、学校の働き方改革に関して見逃せない事態が明らかになりました。前回の調査と比べて、先生方の勤務時間が延びていることが明らかになったのです。

文科省では「教職員の長時間労働を改善しなければ、アクティブラーニングなどの新しい学び方を推進できない」と危機感を抱き、学校の働き方改革推進に向けてさまざまな施策を始めました。その一環としておこなわれた事業に「学校業務改善アドバイザー派遣事業」があります。

私も2017~2019年度にアドバイザーを務め、全国の小・中学校におうかがいして、先生方と一緒に働き方改革を進めさせていただきました。その後もさまざまな自治体でアドバイザーを務めさせていただく機会が多く、学校の働き方改革に関心をもち続けています。

――そもそも、なぜ先生方の勤務時間は長くなりがちなのですか?

小・中学校とも、先生方は保護者対応や事務作業、年々増えていく行事・イベント運営に時間をとられ、長時間労働におちいりがちです。また中学では、部活指導に注力する先生も多く、どこまでが教員の仕事なのか線引きが難しいのも実情です。

そして見逃せないのは、意識のあり方です。先生の中には「真剣に子どもと向きあおうとするなら時間をかけなければ」という考えをおもちの方が多く、労働時間削減が進みにくいのです。

――長時間労働が改善されないと、どんなデメリットが考えられるのですか?

文科省が危惧するとおり、「先生方に時間のゆとりがないと授業研究などの余裕がなく、児童・生徒に新しい学びを提供できない」と考えられます。さらに、新学習指導要領にも掲げられているように、社会に開かれた主体的な学びを実現していくには学び方そのものから考えていかなければならないのですが、先生方が忙しいと考える時間が取れないのも事実です。また、先生方が睡眠時間や趣味にかける時間を削って働かなければならないとなると、心身の健康が維持できず、結果的には教育の品質もさがる恐れがあります。先生が健康でなければ、児童・生徒のための良い環境をつくったり、良い授業をおこなうことは難しいでしょう。

文科省では「教職員の長時間労働を改善しなければ、アクティブラーニングなどの新しい学び方を推進できない」と危機感を抱き、学校の働き方改革推進に向けてさまざまな施策を始めました。その一環としておこなわれた事業に「学校業務改善アドバイザー派遣事業」があります。

私も2017~2019年度にアドバイザーを務め、全国の小・中学校におうかがいして、先生方と一緒に働き方改革を進めさせていただきました。その後もさまざまな自治体でアドバイザーを務めさせていただく機会が多く、学校の働き方改革に関心をもち続けています。

――そもそも、なぜ先生方の勤務時間は長くなりがちなのですか?

小・中学校とも、先生方は保護者対応や事務作業、年々増えていく行事・イベント運営に時間をとられ、長時間労働におちいりがちです。また中学では、部活指導に注力する先生も多く、どこまでが教員の仕事なのか線引きが難しいのも実情です。

そして見逃せないのは、意識のあり方です。先生の中には「真剣に子どもと向きあおうとするなら時間をかけなければ」という考えをおもちの方が多く、労働時間削減が進みにくいのです。

――長時間労働が改善されないと、どんなデメリットが考えられるのですか?

文科省が危惧するとおり、「先生方に時間のゆとりがないと授業研究などの余裕がなく、児童・生徒に新しい学びを提供できない」と考えられます。さらに、新学習指導要領にも掲げられているように、社会に開かれた主体的な学びを実現していくには学び方そのものから考えていかなければならないのですが、先生方が忙しいと考える時間が取れないのも事実です。また、先生方が睡眠時間や趣味にかける時間を削って働かなければならないとなると、心身の健康が維持できず、結果的には教育の品質もさがる恐れがあります。先生が健康でなければ、児童・生徒のための良い環境をつくったり、良い授業をおこなうことは難しいでしょう。

働き方改革推進のポイントは 「外部からの声」にある

――学校の働き方改革を推進するために、ポイントとなるのはどんなことですか?

1つは「外部からの声」ではないでしょうか。先生の中には、「長時間労働が続けば教育の質低下につながるのではないか」「業務効率化やカリキュラムの見直しが必要なのではないか」といった考えをおもちの方もいらっしゃいます。他方で「子どものために時間を使うことを厭わない」という先生や、「ベテランの先生が夜まで仕事をしているし、若手の自分も帰りづらい」という暗黙のプレッシャーを感じる先生もいらっしゃいます。結果として、先生同士で忖度しあってしまうため、現状を改善する方法について話し合う雰囲気が生まれにくいのです。

そこで私たちのような外部のアドバイザーは、「先生方のウェルビーイング(幸せで充実した状態)が実現すれば、心身を整えて子どもたちの前でも笑顔で接することができるようになり、子どもたちもよい影響がありますよ」といった意見をお話します。外部の視点が入ることで、先生方の視野が広がり、学校内でも「働き方改革」について話し合い、共通認識や具体的なアクションが生まれるようになります。

――ほかにはどんな提案をすることが多いのですか?

「人生100年時代に向けて、子どもの未来を見据えたカリキュラムマネジメントを取りいれていきましょう」と、カリキュラムや行事の見直しをおすすめすることもあります。

近年は、昔からおこなわれてきた行事はそのまま継続する一方で、新しい行事やプログラムがどんどん増えているので、先生方には大きな負担がかかっています。

今の時代に合った行事に精選していくと共に、外部の力も活用しつつ、これからの時代を見据えたカリキュラム編成に力をいれていくなど、先生方がやるべき仕事の共通認識をもっていただくことも重要です。また、今の時代にあうカリキュラムは、児童・生徒たちの興味・関心を拡げるきっかけになりやすく、人生100年時代を力強く生きるための力を身につける手助けにもなるので、先生方も非常に興味をもってくださいます。

――業務改善・働き方改革成功のポイントはほかにありますか?

私が重要だと感じているのは、改善テーマを決めたら小さなことからでよいのでやってみて、カイゼンを続けていくことです。どんなによいアイデアでも、実現できなければ働き方改革はうまくいかないからです。

課題やアイデアの具体的な内容は、業務改善と環境改善の2つの側面から出していくとよいと思います。例えば、私がアドバイザーとしてうかがった熊本県のある中学校では、若手の先生の「リフレッシュできる場所が欲しい」という声から、DIYでカフェコーナーをつくりました。

別の学校では、「音楽を聴きながらリラックスして校務がしたい」という希望が先生方の間であがったので、空き教室を活用して「第2職員室」をつくりました。曜日や時間を決めて音楽を聴きながら仕事をしたり、アロマテラピーなどを楽しむこともあります。

また、実際に業務改善に取りく組むメンバーに権限をもたせることも大切だと思います。校内の先生方全員の合意をとるのは難しいので、「決めたことはとりあえずやってみる」という感じでフットワーク軽く取りくみ、うまくいかなかったら柔軟に変更していくのが働き方改革のコツです。逆にやりっぱしでは効果が実感できず、改革は進みません。

――ほかにはどんな提案をすることが多いのですか?

「人生100年時代に向けて、子どもの未来を見据えたカリキュラムマネジメントを取りいれていきましょう」と、カリキュラムや行事の見直しをおすすめすることもあります。

近年は、昔からおこなわれてきた行事はそのまま継続する一方で、新しい行事やプログラムがどんどん増えているので、先生方には大きな負担がかかっています。

今の時代に合った行事に精選していくと共に、外部の力も活用しつつ、これからの時代を見据えたカリキュラム編成に力をいれていくなど、先生方がやるべき仕事の共通認識をもっていただくことも重要です。また、今の時代にあうカリキュラムは、児童・生徒たちの興味・関心を拡げるきっかけになりやすく、人生100年時代を力強く生きるための力を身につける手助けにもなるので、先生方も非常に興味をもってくださいます。

――業務改善・働き方改革成功のポイントはほかにありますか?

私が重要だと感じているのは、改善テーマを決めたら小さなことからでよいのでやってみて、カイゼンを続けていくことです。どんなによいアイデアでも、実現できなければ働き方改革はうまくいかないからです。

課題やアイデアの具体的な内容は、業務改善と環境改善の2つの側面から出していくとよいと思います。例えば、私がアドバイザーとしてうかがった熊本県のある中学校では、若手の先生の「リフレッシュできる場所が欲しい」という声から、DIYでカフェコーナーをつくりました。

別の学校では、「音楽を聴きながらリラックスして校務がしたい」という希望が先生方の間であがったので、空き教室を活用して「第2職員室」をつくりました。曜日や時間を決めて音楽を聴きながら仕事をしたり、アロマテラピーなどを楽しむこともあります。

また、実際に業務改善に取りく組むメンバーに権限をもたせることも大切だと思います。校内の先生方全員の合意をとるのは難しいので、「決めたことはとりあえずやってみる」という感じでフットワーク軽く取りくみ、うまくいかなかったら柔軟に変更していくのが働き方改革のコツです。逆にやりっぱしでは効果が実感できず、改革は進みません。

学校だからこそ改革が 進みやすい面もある

――学校の働き方改革と、民間企業や官公庁における改革とでは違いがありますか? 学校の先生方は日々、児童・生徒に楽しみながら学んでもらうためのノウハウを積みかさねていらっしゃいます。ですから働き方改革においても、改革を楽しく進められるようなアイデアがたくさん出てきます。 私がアドバイザーとしてうかがったある中学校では、整理整頓をおこなうにあたって「ハマって断捨離」といったユニークなネーミングをつけてモチベーションアップを図っていらっしゃいました。また、先生方の定時退社を奨励するため、タイムカードを打刻する際にくじ引きがあり、プレゼントがもらえる企画を実施した学校もありました。 また、先生方は学びのプロなので、「業務改善を学んで実行してみよう」と方針が決まれば、どんどん情報収集をして事例を仕入れ、具体的な行動に落としこんで推進していかれます。このような学びのループができるのは学校の強みだと思います。その中でもうまくいくケースは、今までのやり方にこだわらず柔軟に改革を進めていらっしゃる方が多いですね。このフレキシブルな姿勢も、学校の働き方改革として特徴的だと感じます。 ――学校という地域に開かれた立場だからこそ実行しやすいこともあるのでしょうか? 学校にお子さまを託していらっしゃる保護者の方々にご協力いただいたり、地域の企業と連携がしやすいメリットはあると思います。保護者のなかにはICTや環境改善、コミュニケーション改善など働き方改革につながる知識・スキルをおもちの方もいらっしゃるので、協力いただくことで改革の推進が期待できます。 学校のリノベーションをおこないたいなどの場合も、地域の企業とふだんからつながりをもっておけば、協力いただける場合もあります。 ただ、校外の方から協力をえたい場合には、学校側が積極的に情報発信をすることが大切です。これも企業の働き方改革にも共通する要素といえるかもしれません。 ――最後のまとめとして、学校の働き方改革の成功法則があればお教えください。 私がお手伝いさせていただいた学校の働き方改革では、楽しく取りくむためのアイデアや、柔軟に学んでクイックに実践する態度が推進の大きなポイントになりました。そして、先生方が「自分たちがウェルビーイングを実感することがよりよい教育につながり、児童・生徒にもメリットがある」と理解したからこそ、改革が一気に進んだ面もあります。 働き方改革の目的を全員でしっかり共有し、自分たちの強みを活かしながら進める姿勢は、学校以外の組織・企業でも大いに参考にできるのではないでしょうか。

齋藤 敦子(Saitou Atuko)

コクヨ株式会社 ワークスタイルリサーチ&アドバイザー/一般社団法人 Future Center Alliance Japan理事

設計部にてワークプレイスデザインやコンサルティングに従事した後、働き方と働く環境についての研究およびコンセプト開発を行っている。主にイノベーションプロセスや共創の場、知的生産性などが研究テーマ、講演多数。渋谷ヒカリエのCreative Lounge MOV等、具体的プロジェクトにも携わる。公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 ワークプレイスの知的生産性研究部会 部会長など兼務。