仕事のプロ

ビジネス領域で注目されるエフェクチュエーションとは?

VUCA時代にフィットする合理的思考法

近年はVUCA(不確実性)の時代といわれ、ビジネスにおいても「今までと同じ思考法ではイノベーションを生み出せない」といった認識が拡がっている。このような状況のなかで、イノベーション創出を目指すビジネスパーソンの間で支持されているのが、エフェクチュエーションと呼ばれる思考様式だ。エフェクチュエーション研究に従事し、昨年『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(ダイヤモンド社)を執筆した、神戸大学准教授の吉田満梨氏に、今だからこそ求められるエフェクチュエーションの有用性についてお話をうかがった。

近年、メディアで注目されるエフェクチュエーションとは?

――近年、ビジネス系のメディアで「エフェクチュエーション」という言葉がよく登場しますが、何を指すのですか?

簡単に説明すると、「熟達した起業家が意思決定にあたって用いる思考様式」です。エフェクチュエーションは、インド出身の経営学者であるサラス・サラスバシー教授がアメリカで体系化した意思決定の理論で、ノーベル経済学賞を受賞したハーバード・サイモン教授の指導を受けながらおこなった研究がベースになっています。

この理論は書籍としてもまとめられており、日本でも2015年に『エフェクチュエーション: 市場創造の実効理論』(碩学舎)として出版されました。私も、共訳という形で本書に参画させていただいています。

――なぜエフェクチュエーションは今、ビジネス領域で注目されているのでしょうか?

後述しますが、エフェクチュエーションは不確実性の高い状況において効力を発揮しやすい思考様式といわれています。エフェクチュエーションの翻訳書が日本で出版されたのは10年近く前ですが、2020年頃からコロナ禍によりビジネス状況の激変を経験した人・業界が多いこともあり、エフェクチュエーションの思考様式がまさに今、時代に求められているのではないかと思います。

この理論は書籍としてもまとめられており、日本でも2015年に『エフェクチュエーション: 市場創造の実効理論』(碩学舎)として出版されました。私も、共訳という形で本書に参画させていただいています。

――なぜエフェクチュエーションは今、ビジネス領域で注目されているのでしょうか?

後述しますが、エフェクチュエーションは不確実性の高い状況において効力を発揮しやすい思考様式といわれています。エフェクチュエーションの翻訳書が日本で出版されたのは10年近く前ですが、2020年頃からコロナ禍によりビジネス状況の激変を経験した人・業界が多いこともあり、エフェクチュエーションの思考様式がまさに今、時代に求められているのではないかと思います。

翻訳書への参画がきっかけとなって 自身でも入門書を執筆することに

――吉田先生は2023年に、ご自身でもエフェクチュエーションの入門書を出版なさっていますが、どんな経緯で実現したのですか? 翻訳書の出版後、さまざまな企業の方に「エフェクチュエーションの考え方を活用してイノベーションを起こしたい」などと声をかけていただき、関西学院大学経営戦略大学院(IBA)を皮切りに、教育に関わらせていただく機会も急増しました。そのなかで、エフェクチュエーションの理論を理解するための入門書『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(中村龍太氏との共著、ダイヤモンド社)を上梓することができました。

書籍紹介

『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』吉田満梨、中村龍太著(ダイヤモンド社)

不確実性の高い状況における起業家の意思決定プロセス「エフェクチュエーション」の考え方を習得できる、日本初の入門書。アントレプレナーシップやイノベーションに関する分野を中心に、幅広い領域に大きなインパクトを与えているエフェクチュエーションの「5つの原則」について、具体例を豊富に交えながらわかりやすく解説。

amazon.co.jp販売ページ

不確実性の高い状況における起業家の意思決定プロセス「エフェクチュエーション」の考え方を習得できる、日本初の入門書。アントレプレナーシップやイノベーションに関する分野を中心に、幅広い領域に大きなインパクトを与えているエフェクチュエーションの「5つの原則」について、具体例を豊富に交えながらわかりやすく解説。

amazon.co.jp販売ページ対極にある思考様式を知ることで エフェクチュエーションの特徴が見えてくる

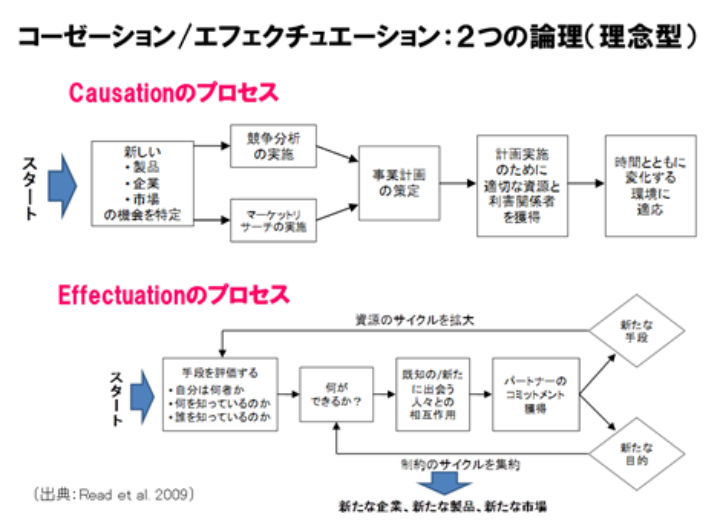

――では、今支持されているエフェクチュエーションは、具体的にはどの様な思考様式なのですか? サラスパシー教授が、熟達した起業家約30人の協力を得て思考実験をおこない、実験結果を分析した内容をもとにしたものです。熟達した起業家たちの思考様式には予測を重視する思考とは異なる共通のパターンが存在し、この共通要素を体系化したものがエフェクチュエーションです。 ――エフェクチュエーションの考え方は、ビジネスにおけるこれまでの思考様式とどう違うのですか? エフェクチュエーションの特徴は、コーゼーションという思考様式と比較するとわかりやすいのではないでしょうか。 コーゼーションでは、「具体的な目的を設定→目的を達成するために、リサーチに基づいて最適な計画・戦略を策定」という順序でやるべきことを決めていきます。この思考様式は、ビジネスにおける合理的思考プロセスの代表格とされてきました。 それに対してエフェクチュエーションは、「すでに持っている手段(資源)」をもとに新しいアクションを起こし、事業を展開していきます。このアプローチは予測に頼る必要がないため、不確実性が高い環境にもフィットしやすいと考えられています。

不確実性が高い時代には コーゼーションの思考様式は限界がある

――不確実性の高い時代に、なぜ「コーゼーション」ではなくエフェクチュエーションが求められるのですが?

これまで多くの企業では、コーゼーションに基づいて事業を創出する努力をしてきました。しかし、環境の変化が激しい時には、「どんな計画・戦略を立てれば目的を達成できるか」を予測するのが難しいものです。またそもそも、目的があいまいななかで新しい事業を始めなければいけない場合もあるでしょう。そのため、手持ちの手段を活かして柔軟に事業創出をおこなうエフェクチュエーションが注目されていると考えています。

この5年ほどは、コロナ禍などを通じて、今までの"当たり前"が根底から覆るのを経験した人は多いでしょう。当たり前だったことが当たり前でなくなったとき、これまで「最も合理的な思考様式」とされてきたコーゼーションの思考様式(目的に対して最適な選択をするという考え方)だけでビジネスを進めるのは限界がある、と気づいた人も多いのではないでしょうか。

――エフェクチュエーションは、ビジネスパーソンの中でも特にどんな人に注目されているのですか?

スタートアップ企業の方はもちろん、大企業に属するイノベーターの方々からも、「VUCAの時代に合う合理性のあり方」ということで共感を得ています。

――エフェクチュエーションは、ビジネスパーソンの中でも特にどんな人に注目されているのですか?

スタートアップ企業の方はもちろん、大企業に属するイノベーターの方々からも、「VUCAの時代に合う合理性のあり方」ということで共感を得ています。

エフェクチエーションを 構成する「5つの原則」

――では、エフェクチュエーションはどんな要素で構成されているのですか? 具体的には、「5つの原則」と呼ばれる要素によって構成されています。これは、熟達した起業家の思考パターンから抽出した、特徴的な5つの思考スタイルです。いずれも重要ですが、とくに「手中の鳥の原則」は、新しいことを始めるにあたっての基軸になります。

●手中の鳥の原則

自分がすでに持っている手段(手中の鳥)を使って、「何ができるか」と考える思考様式。 自分の「手中の鳥」が何かを検討するには、以下の3要素が重要である。 「自分は何者か」(興味や能力、性格、属性などアイデンティティに関わる要素) 「誰を知っているか」(仕事やプライベートを問わずアプローチ可能な人脈、社会的ネットワーク) 「何を知っているか」(仕事や学び、趣味などから獲得した知識や信念)●許容可能な損失の原則

うまく行かない場合の「損失の許容可能性」に基づき行動にコミットすること。リスクを最小限に抑え、仮に失敗しても致命傷を負わない程度の小さな投資から行動を起こす。1回で成功することは目指さず、小さな失敗経験によって学習を重ねながらアクションを続ける。●クレイジーキルトの原則

「クレイジーキルト」とは、さまざまな色・大きさの布を縫い合わせて1枚の布に仕あげた手芸作品。ビジネスにおいては、クレイジーキルトをつくるように周りの多様な人をパートナーとして巻きこんで協力することで、当初は予想できなかった新しい展開が起きることも。●レモネードの原則

予想外のできごとが起こっても、失敗やうまくいかなかったことを含む偶然を活用しようとする思考。酸っぱくてそのままでは食べられないレモンしか手にはいらないときに、美味しいレモネードに加工するように、偶発的要素を積極的に活かして成果を生みだそうとすること。●飛行機のパイロットの原則

予測でなくコントロールによって望ましい結果を導く思考。飛行機のパイロットには、刻々と変わる状況に臨機応変かつ迅速に対応する力が求められる。ビジネスでも予測不可能なことは常に起こりえるので、パイロットと同じように状況に対処して操縦桿を握り続けることが求められる。 ――この「5つの原則」をどのように活用しながら新しいことを始めるのですか? まず「手中の鳥の原則」を大切にしながら「今の自分(たち)にできること」のアイデアを出し、「許容可能な損失の原則」に則って損失可能性を最小化してスタートします。 そのさい、「クレイジーキルトの原則」にしたがって協力してくれそうな人はどんどん巻きこみ、関わってくれた人の意見も積極的に取りいれていきます。 進めるなかで想定外のことが起こっても、無理に当初の予定通りに進めようとせず、「レモネードの原則」により偶発性を活用し、「飛行機のパイロットの原則」によってできる対応に集中していきます。 このように「5つの原則」を活用することによって、より広がりのある事業を実現できるのです。

エフェクチュエーションは 誰でも習得できる

――エフェクチュエーションの思考様式は、学ぶことによって身につけられますか? 私は7年ほど前から、関西の複数のビジネススクールで、社会人の方々にエフェクチュエーションを身につけてもらうための講義を担当しています。 エフェクチュエーションは実践することで初めて深く理解できる思考様式なので、講義に参加される受講生の方には、5つの原則を実践しながらご自身にとっての今まで取りくんだことがないことに挑戦し、自分の世界を拡げてもらっています。授業をきっかけにさまざまな行動を起こしている人も多いですね。 ――学んだことを活かしてどんな行動を起こした人がいますか? 例えば、病院で医療事務の仕事に就いていたある男性は、同じ講義をとっていた仲間に「手中の鳥」の価値を見出されたことをきっかけに、デザインや写真の仕事で独立されました。もともと写真撮影は趣味で、インスタグラムで保護猫の作品を公開して人気を集めていたのですが、たこ焼きのチェーン店を経営する同級生に声をかけられてキッチンカーや冷蔵ボックスのデザインを手がけたりして、考えてもみなかった方向へ進むことになりました。「レモネードの原則」で、想定外の出来事に積極的に乗ることで、自分にとってのイノベーションを起こしたわけですね。 一方、パートタイムの会社員だった女性は、現在は起業してエフェクチュエーションの研修を手がけています。彼女は「手中の鳥の原則」にしたがって、毎朝「自分は何を知っているか」や「誰を知っているか」を棚卸し、新しく「何ができるか」を検討することを繰り返しながら、行動を拡大していきました。「誰を知っているか」に声をかけるたびに、「クレイジーキルトの原則」に沿って多様な協力者が増えていき、実現できることが大きくなった結果、会社を登記するに至ったようです。 変化を遂げていく受講生の方々の姿を見ていると、「エフェクチュエーションは誰にでも身につけられるし、役に立つ思考様式なんだ」と改めて実感します。 ――なぜ誰でも身につけやすいのでしょうか? 「自分の手持ちの手段に注目する」「許容可能な損失で始める」といった発想は、どのような立場の方でも、無理なく活用いただけるはずです。実際に多くの人が、生活の中でエフェクチュエーション的な思考で物事を進めている面もあります。 エフェクチュエーション提唱者のサラスバシー教授は、料理を例にとってエフェクチュエーションのプロセスを説明しています。夕食のしたくをするときに、まず冷蔵庫にある材料をもとにメニューを決めます(「手中の鳥の原則」を活用)。このときに、「レモネードの原則」にしたがって、不足している調味料などがあれば柔軟に味つけを変えることもあるでしょう。こうした柔軟な行動は、日常的におこなっていますよね。 だからこそ、「5つの原則」を意識しながら行動を起こすことで、無意識におこなっていたことを自分のなかで「見える化」でき、それがエフェクチュエーションの思考様式の習得を助ける側面があると思います。

エフェクチュエーションはイノベーションに限らず 新しい取り組みの手助けになる考え方

――吉田先生自身は、エフェクチュエーションの考え方を習得したことで何が変わりましたか? サラスバシー教授の著書の翻訳に携わってから、さまざまな方や企業さまにお誘いいただき、ワークショップや研究プロジェクトを企画したり、エフェクチュエーションの入門書を執筆したりと、エフェクチュエーションの理論の可能性についての認識を拡げる機会に恵まれました。いろいろな方との出会いから、私自身も「手中の鳥」を増やし、パートナーの方々と「クレイジーキルト」を共創してきたことが、今日のエフェクチュエーションの普及の一端になっていると感じています。まさにエフェクチュエーションを体感しながら、内容を深く理解できたと思います。 こうした体験から受講生の方々にも、「思ってもいなかった結果に繋がる可能性があるので、怖くない範囲で新しい行動を始めてみて欲しい」とアドバイスしています。 ――エフェクチュエーションに興味がある人へのメッセージをお願いします。 エフェクチュエーションは、イノベーションや起業、新規事業という文脈で語られることが多いため、「それ以外の人にはあまり縁のないもの」と思われるかもしれません。しかし、コーゼーションでは解決できない問題に直面している、新しい挑戦をしたいと考えている、すべての人に役だつ考え方だと思います。 エフェクチュエーションの考え方を取りいれることで、今までよりもっと楽しく、ストレッチングな一歩が踏み出せるのではないでしょうか。

吉田 満梨(Yoshida Mari)

神戸大学大学院経営学研究科准教授。 立命館大学経営学部准教授などを経て2021年より現職。2023年より京都大学経営管理大学院「哲学的企業家研究寄附講座」客員准教授を兼任。 専門はマーケティング論で、特に新市場の形成プロセスの分析に関心を持つ。2023年に『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(中村龍太氏との共著、ダイヤモンド社)を上梓。著書に『マーケティング・リフレーミング』(共著、有斐閣)など、共訳書に『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』(碩学舎)などがある。