仕事のプロ

オフィス空間がイノベーション創出をあと押しする

エフェクチュエーションの思考が発揮されやすい環境とは?

すでにもっているリソースをベースに、新しいアクションを起こすことを基軸としたエフェクチュエーションは、不確実性が高い時代のイノベーション創出にフィットする思考様式として近年、注目を浴びている。では、オフィス空間がエフェクチュエーション的な思考をあと押しする可能性はあるのだろうか。エフェクチュエーション研究に従事する神戸大学准教授の吉田満梨氏と、コクヨ株式会社コンサルタントの坂本崇博が、それぞれの専門分野に関する知見をもとに語りあった。

オフィスに求められる役割は 時代と共に変化している

――オフィスは時代と共にどんな変化を遂げてきたのか?

吉田:私は数年前から、熟達した起業家が意思決定のさいに用いる思考様式「エフェクチュエーション」について研究を続けています。日本でもエフェクチュエーションに注目してくださる企業さまは多く、オフィスにおうかがいしてお話しさせていただく機会も増えています。近年のオフィスは、社員が自席を持たずに働くフリーアドレスのスタイルが増えたりして、20年ほど前とはだいぶ変わってきていますね。

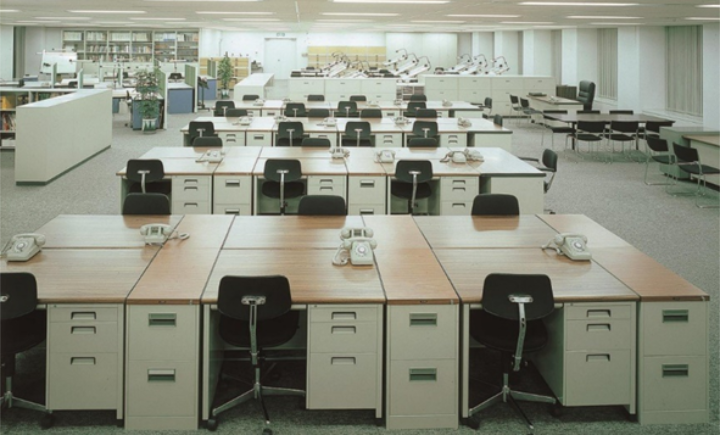

坂本:オフィス空間は時代と共に変化を遂げてきました。例えば、1970年代までは、オフィスでおこなう仕事といえば事務処理が中心で、効率的に作業ができる空間が求められました。デスクのレイアウトも部課の組織図をそのまま見える化したもので、いわゆる「島型対抗レイアウト」が主流でした。

坂本:オフィス空間は時代と共に変化を遂げてきました。例えば、1970年代までは、オフィスでおこなう仕事といえば事務処理が中心で、効率的に作業ができる空間が求められました。デスクのレイアウトも部課の組織図をそのまま見える化したもので、いわゆる「島型対抗レイアウト」が主流でした。

1970年代、島型対向式レイアウト

吉田:このレイアウトだと、異なる部署同士のコミュニケーションが生まれにくそうな気がします。

坂本:「上司が部下を管理しやすい」という目的から生まれたレイアウトですから、部署間の交流は求められていなかったのですね。また、オフィスは「作業をおこなう場所」という位置づけだったので、どちらかといえばコミュニケーションは重視されていませんでした。

1970年代、島型対向式レイアウト

吉田:このレイアウトだと、異なる部署同士のコミュニケーションが生まれにくそうな気がします。

坂本:「上司が部下を管理しやすい」という目的から生まれたレイアウトですから、部署間の交流は求められていなかったのですね。また、オフィスは「作業をおこなう場所」という位置づけだったので、どちらかといえばコミュニケーションは重視されていませんでした。

――オフィス空間にフリーアドレスが増えたのはなぜか?

坂本:しかし近年になると「クリエイティブオフィス」という考え方が生まれ、オフィスの役割が大きく変化しました。現在オフィスに求められているのは。イノベーションを起こすためのアイデアや新しい価値を生む役割です。

吉田:だからこそフリーアドレスのオフィスが増えたりして、ワーカー同士のコミュニケーションが生まれるような空間になってきたのですね。

坂本:フリーアドレス以外でも、壁やパーティションを取り払ってオープンな執務スペースをつくったり、くつろいで仕事ができるラウンジを配備したりして、クリエイティブなアイデアが生まれるオフィス空間が主流になってきています。

――オフィス空間にフリーアドレスが増えたのはなぜか?

坂本:しかし近年になると「クリエイティブオフィス」という考え方が生まれ、オフィスの役割が大きく変化しました。現在オフィスに求められているのは。イノベーションを起こすためのアイデアや新しい価値を生む役割です。

吉田:だからこそフリーアドレスのオフィスが増えたりして、ワーカー同士のコミュニケーションが生まれるような空間になってきたのですね。

坂本:フリーアドレス以外でも、壁やパーティションを取り払ってオープンな執務スペースをつくったり、くつろいで仕事ができるラウンジを配備したりして、クリエイティブなアイデアが生まれるオフィス空間が主流になってきています。

オフィス空間が新規事業創出を後押しする⁉

――クリエイティブオフィスが増えても、イノベーションが思うように増えていない面も?

坂本:オフィスの役割が「イノベーションを生み出すこと」へと変化した今、空間もイノベーション創出をあと押しするものでなければなりません。ただ、ここで問題になるのが、企業の仕組みと空間との不調和です。

そもそも企業は事業を効率的におこなうために社内で分業をしたり、トップからのヒエラルキーをつくったり、上司が部下の管理をおこなったりしています。企業のこのような活動スタイルと、今主流になりつつあるクリエイティブオフィスとは、実はあまり相性がよくないのです。

例えば、部下がどこで仕事をしているかわからないと上司が不便なので、せっかくフリーアドレスでも、ワーカーの席がなんとなく固定化する現象が起こりがちです。

吉田:もったいないですね。エフェクチュエーションと対照的な考え方として「コーゼーション」と呼ばれるものがあります。コーゼーションの基本的発想は「目的に対する最適な選択をする」ことであり、多くの組織・企業はそもそもコーゼーションの思考をもとにつくられているものだと思います。そのなかで、不確定要素が多いイノベーションにつながる行動を起こすのは、ハードルが高いアクションといえそうです。

坂本:そうなんです。オフィスが変わっただけではイノベーションは生まれません。エフェクチュエーションを理解し、自ら行動を起こそうとする人がいることで初めて、クリエイティブオフィスとして機能するのかもしれませんね。

――オフィス環境がビジネスパーソンの思考や行動に影響を与える可能性はありますか?

吉田:一方で、エフェクチュエーションに精通していなくても、オフィス環境に触発されてワーカーの行動が変容することはあるのではないでしょうか。

人間を含む生物は無意識のうちに環境に適応した行動をするようになるので、エフェクチュエーションの考え方にのっとったオフィス環境が整っていれば、ワーカーも自然とそこに適合するアクションを起こすようになる可能性はあると思います。

坂本:たしかにコクヨでも、十数年前からフリーアドレスを実施してきて、近年ようやく部署の壁を越えた新規事業が生まれ始めています。「面白そうだからやってみよう」という部活感覚で、サウナグッズや集合住宅関連の事業にローンチしているのです。目的から逆算して行動を起こすコーゼーション的な始め方ではなく、まさにエフェクチュエーション的ですね。

コクヨの梅田オフィスを見学

コクヨの梅田オフィスを見学

「クレイジーキルトの原則」によって オフィス空間を媒介にした変革も起こりえる

――オフィス空間で新しい活動が始まると、何が起こると考えられますか?

吉田:サラスバシー教授の師であり、エフェクチュエーション研究でも一端を担ったハーバード・サイモン教授は、「準分解可能性」という概念を提唱しています。その中で、オフィスのような建物の空間の例が出てくるんです。

オフィスのような複数の部屋から構成される建物内の、パーティションで区切られた空間で暖房をつけたとき、初めは同じ部屋のパーテンションの外部と寒暖差があっても、時間が経てば部屋全体が温まってきますよね。さらに時間が経てば、フロア全体で寒暖差が小さくなるでしょう。それと同じで、フロアのどこか一部でユニークな活動の試行錯誤が行われれば、長期的には同じフロアで働いているほかの社員にも影響を与える可能性は高いと考えられます。

坂本:それはまさに、部活感覚で新規事業開発を楽しんでいるメンバーたちの活動を見て、ほかのメンバーたちも新規事業開発に手を出すようなものですね。

吉田:エフェクチュエーションにおいては、そのような共感に基づく自発的な参加者の関係構築を「クレイジーキルト」と呼んでいます。クレイジーキルトとは、不規則な布を縫いあわせてつくるキルト作品です。何人かのキルト作家が好きな布を持ちよって一緒に1枚のキルトを作ると、それぞれの作家の仕事が互いに影響を与えあい、誰も想像しなかったすばらしい作品が完成する場合があります。

オフィスでの事業創出においても、場合によっては似たようなことが起こりえるのではないでしょうか。

坂本:それぞれのチームは好きなことをしていても、互いに影響を与えあうことによって、全体としては統一感のある事業が生まれそうですね。

――オフィスでのイノベーションを誘発するには、どんな工夫が求められますか?

吉田:1つには、新規事業開発を手がけるチームの自由な活動が保証されていることです。周りがコーゼーション的な論理で活動しているなかでは、エフェクチュエーターの活動は制限されがちです。ですから、中長期的には周りに影響を及ぼすことはあっても、短期的には独立した活動ができる環境を整えておく必要があります。

坂本:また、使う色や素材などのデザインも、ワーカーの心理にプラスの影響を与える可能性はありますね。エフェクチュエーション的な活動を誘発するオフィスをつくることによって、イノベーションがつぎつぎと生まれることも考えられます。具体的にどんなオフィスなのかは、今後の私たちの大きな研究テーマになりそうです。本日はありがとうございました。

坂本:それぞれのチームは好きなことをしていても、互いに影響を与えあうことによって、全体としては統一感のある事業が生まれそうですね。

――オフィスでのイノベーションを誘発するには、どんな工夫が求められますか?

吉田:1つには、新規事業開発を手がけるチームの自由な活動が保証されていることです。周りがコーゼーション的な論理で活動しているなかでは、エフェクチュエーターの活動は制限されがちです。ですから、中長期的には周りに影響を及ぼすことはあっても、短期的には独立した活動ができる環境を整えておく必要があります。

坂本:また、使う色や素材などのデザインも、ワーカーの心理にプラスの影響を与える可能性はありますね。エフェクチュエーション的な活動を誘発するオフィスをつくることによって、イノベーションがつぎつぎと生まれることも考えられます。具体的にどんなオフィスなのかは、今後の私たちの大きな研究テーマになりそうです。本日はありがとうございました。

吉田 満梨(Yoshida Mari)

神戸大学大学院経営学研究科准教授。 立命館大学経営学部准教授などを経て2021年より現職。2023年より京都大学経営管理大学院「哲学的企業家研究寄附講座」客員准教授を兼任。 専門はマーケティング論で、特に新市場の形成プロセスの分析に関心を持つ。2023年に『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(中村龍太氏との共著、ダイヤモンド社)を上梓。著書に『マーケティング・リフレーミング』(共著、有斐閣)など、共訳書に『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』(碩学舎)などがある。