組織の力

2016.08.08

今を生き抜く"強い組織"を目指す〈後編〉

成長し続ける組織であるために、すべきこととは?

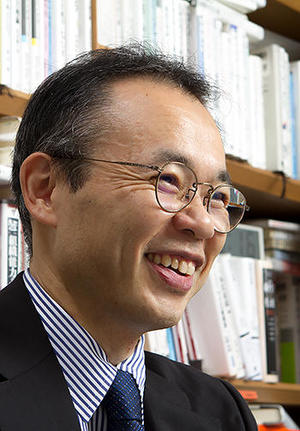

中編では、高い組織力を構築するためには、明確でコミットできる目的・ビジョン、それを組織の隅々にまで浸透させることによる貢献意欲の向上、そして同じ目的に向かう者同士の円滑なコミュニケーションが必要であることを紹介した。続く後編では、組織においてマネージャーやチームリーダーに求められること、さらに、今の時代を生き抜く組織になるために必要なことについて、引き続き、首都大学東京大学院社会科学研究科の高尾義明教授に伺った。

部下を知り、チームを調整し、

組織の目的を咀嚼・浸透させていく

社員一人ひとりが組織への貢献意欲を高めるためには、組織としての理念やビジョンを共有し、その目的にコミットしたうえで、自身の業務や立場に落とし込んでいく必要がある。そこでカギになるのが、高尾教授曰く"連結ピン"のような存在である中間管理職(マネージャー)の存在だ。

「中間管理職は、ときには会社とチーム、ときには上司と部下をつなぐ立場であり、上も下も見る必要があります。そして、組織としての大目標を個々人の小目標へと落とし込む前段階として重要なのが、部下を知ることです。どのような経験やキャリアを積んできたか、強み・弱みは何か、そして仕事のモチベーションは何に左右されるのか...。仕事に対するモチベーター(モチベーションの源泉)は人それぞれです。上司に認められることなのか、成長につながる業務や役割なのか、人間関係なのか、その人をもっとも動かすのは何なのかを探っていくのです。もう一つ重要なのが、自発性です。自発性は、目的と自分にとってのモチベーターとがコミットすると生まれます。中間管理職には、部下のモチベーターを考慮したうえでコミットできる目的を提示する、つまり、部下が納得して自発的に取り組めて、その人らしさが生きるようなチャンスを与えることが求められるのです」

「中間管理職は、ときには会社とチーム、ときには上司と部下をつなぐ立場であり、上も下も見る必要があります。そして、組織としての大目標を個々人の小目標へと落とし込む前段階として重要なのが、部下を知ることです。どのような経験やキャリアを積んできたか、強み・弱みは何か、そして仕事のモチベーションは何に左右されるのか...。仕事に対するモチベーター(モチベーションの源泉)は人それぞれです。上司に認められることなのか、成長につながる業務や役割なのか、人間関係なのか、その人をもっとも動かすのは何なのかを探っていくのです。もう一つ重要なのが、自発性です。自発性は、目的と自分にとってのモチベーターとがコミットすると生まれます。中間管理職には、部下のモチベーターを考慮したうえでコミットできる目的を提示する、つまり、部下が納得して自発的に取り組めて、その人らしさが生きるようなチャンスを与えることが求められるのです」チーム内の調整についても、チームリーダーであるマネージャーの役割は大きい。長時間労働の是正や生産性の高さが求められる昨今は、チーム内の業務管理が非常に重要になってきている。日本の場合は、自身も担当業務を抱えながら部下のマネジメントにも当たるプレイングマネージャーが多いが、今後は欧米のようにマネージャーを部下の業務管理に徹する職種と位置づけることが求められるだろう。

「日本の企業風土として、個人の仕事の範囲が曖昧で、質の面でも量の面でもどこまでやればいいのかがわかりにくいという問題があります。できる人がカバーして助け合うという良い側面もあるのですが、これが長時間労働の一因にもなっており、改善が求められています。マネージャーの立場にある人が、チームのメンバーに業務を正当に割り振り、成果を正しく評価し、チームとしての生産性と成果を上げていく必要があるのです」

高尾 義明(Takao Yoshiaki)

首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻教授。専門は経営組織論。京都大学教育学部を卒業後、神戸製鋼所に就職し、経営企画スタッフとして4年間勤務する。同社を休職して京都大学大学院経済学研究科修士課程に入学し、経営学を学び始める。博士課程への進学を機に同社を退職し、組織論研究者への道に専念。九州国際大学経済学部専任講師、流通科学大学情報学部専任講師・助教授を経て、2007年に首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻准教授となり、2009年より現職。その他、京都大学経営管理大学院京セラ経営哲学寄附講座客員教授、University of California, BerkeleyにてVisiting Scholarも歴任している。