組織の力

横浜インターナショナルスクールが体現する学びの形〈前編〉

50国籍の子どもたち800人が一体感を持って学ぶ空間へ

日本初のインターナショナルスクールとして知られ、2024に創立100周年を迎えた横浜インターナショナルスクール(以下、YIS)。2022年のキャンパス移転で9棟あった建物を統合し、Early Learning Center(幼稚園)から High School(高校)まで約800人の児童・生徒が同じ建物で学んでいる。ユニークな探求型学習を実践するために、YISではどのような意図で学ぶ場を整え、仕組みづくりを行っているのだろうか。同校教務責任者のスージー・クリフォードさんと、施設・法務担当マネージャーの渡辺明美さんにお話を伺った。

コンセプトは"みんなのおうち" 学ぶワクワク感が満載の空間

――御校では2022年にキャンパス移転を実施し、在籍する児童・生徒全員がワンキャンパスで学ぶようになったそうですね。まずは新しいキャンパスのコンセプトについてお教えください。

クリフォード:新しいキャンパスをつくるにあたって、最初にイメージしたのは「みんなのおうち」というコンセプトです。それまではキャンパスが9棟に分かれており、High SchoolやMiddle Schoolなど、それぞれの学齢層ごとに異なる建物で学んでいました。キャンパスが複数の棟に分かれていたため、同じ建物を使っているメンバー同士の一体感が生まれやすいのはひとつのメリットでした。 しかしこのスタイルだと、離れた年齢の児童・生徒が接点を持ちにくく、全校で約130人いる教職員の間にも、「同じ学校で学びを支えるメンバー」といった一体感が生まれにくい状況だったことは否めません。 そこで、移転をきっかけとして、もっとYIS全体の絆を強め、児童・生徒が多様な仲間と日々接することができるよう、創立100周年の節目を前に、キャンパスを統合することにしました。設計は、横浜出身の建築家である隈研吾氏にお願いしました。

「YISとして一体感を高めるキャンパスを目指した」と教務責任者のスージー・クリフォードさん

「YISとして一体感を高めるキャンパスを目指した」と教務責任者のスージー・クリフォードさん

――どんな雰囲気の新キャンパスをイメージなさったのでしょうか?

渡辺:在籍生全員が学ぶキャンパスということで、まず目指したのは家庭のようにリラックスできる雰囲気をつくることでした。自宅の部屋や家具に対しては自然と愛着を感じ、大切に使う人が多いですよね。そこで、新しいキャンパスも「みんなが親しみを持って使える空間」を目指したいと考えました。

施設・法務担当マネージャーの渡辺明美さんは「家庭のようにリラックスできる雰囲気をつくりたかった」と語る

施設・法務担当マネージャーの渡辺明美さんは「家庭のようにリラックスできる雰囲気をつくりたかった」と語る

クリフォード:「この素敵なキャンパスでどんなふうに学ぼうか」とワクワクを感じて欲しい思いもありました。ただ、いくら素敵でも「キラキラしてゴージャスだけど、触れたり使ったりするのにためらいを感じる」といったよそよそしい雰囲気のキャンパスにはしたくなかったので、木材を基調にした、親しみやすく温かみのある空間を目指したのです。

――親しみやすくリラックスできる空間なら、児童・生徒は居心地のよさを感じることができますね。快適な環境を保つために、維持・管理はどのように行っているのでしょうか?

渡辺:児童・生徒が愛着を感じるとなると、積極的に家具を動かしたり、ときには床に座ったりして、触れる機会が増えます。ただ、そうなるとどうしても、設備や家具が傷んだり、汚れたりすることもあります。 そこで、「居心地のよい場所をみんなで維持していこうね」というメッセージを発信するために、メンテナンスやクリーニングはこまめに実施しています。YISでは清掃を外部に依頼していますが、スタッフは近隣に住む子どもたちの祖父母世代の方たちが多く、子どもたちと笑顔であいさつを交わしながら仕事をしてくださっています。このような交流も、「気持ちのよい空間を保つために、みんなで大切に使っていこう」といった感覚の醸成に役立っているのではないでしょうか。

図書館では、フロアに直に座って読書や友達との交流を楽しめるスペースも豊富ワンキャンパス化によって 学年の枠を超えた交流が実現

――3歳から18歳まで、すべての児童・生徒が一堂に会するキャンパスということで、空間構築のうえで工夫なさったことはありますか?

渡辺:どの施設も、空間にできるだけ仕切りや壁を設けず、さまざまな学年・年齢の子どもが自然と顔を合わせられるよう配慮しています。特に図書館は、幅広い学年の子どもが見通しのよい吹き抜けの空間で自由に学び、フロアを行き来しながら交流できる、この学校を象徴する空間です。

図書館の2フロアを行き来しながら、自然と交流を深めることができる

図書館の2フロアを行き来しながら、自然と交流を深めることができる

クリフォード:ただ、顔を合わせる機会は増えても、異なる学年の児童・生徒が自然と会話をするようになる、といったことはほとんどありません。交流を促すには、大人が仕掛けてあげることが必要なのです。 そこで、例えば3学年合同での学年集会を定期開催し、それぞれの学年で取り組んでいることや関心を持っているテーマを発表し合ったり、中学生と小学生が一緒に学ぶ授業プログラムを設けたりして、異学年の児童・生徒同士が交わる場を積極的につくっています。

――教職員同士のコミュニケーションについてはいかがですか?

クリフォード:学齢層ごとに建物が分かれていた頃は、例えばHigh SchoolとElementary Schoolの教職員は直接会って話す機会がほとんどありませんでした。子どもたちの進級などにあたって連絡事項があるときでも、メールなどで済ませていました。しかし現在は、対面のコミュニケーションが増え、「小学生と中学生が交われるイベントを企画してみようか」といった感じで、学年の枠を超えての共創・協働も始まっています。 渡辺:本校の職員が使うラウンジは小・中・高に分かれておらず、教職員ごとの固定席もありません。そのため、異なる学年を担当する先生方の間でも、カジュアルな会話が増えているようです。互いの多様性を受け入れるために 教職員も児童・生徒も意欲的に学ぶ

――御校にはさまざまな国籍・地域の児童・生徒や先生方が在籍なさっていますが、多様性のあるメンバーが互いにリスペクトし合っていくために、どんな取り組みをなさっているのでしょうか?

クリフォード:児童・生徒に関しては、50か国を超える国籍の子どもが通っています。特定の国籍の人が多くなるとコミュニティとしてのバランスが悪くなるため、児童・生徒全体のうち同じ国籍の人が2割を超えないよう配慮しています。教職員もできるだけさまざまな国籍の人を集めています。 ただ、私たちが考えるダイバーシティは、その人の国籍だけでなく、性別や嗜好、習慣、発達の特性などさまざまな要素を含んでいます。その前提で考えると、すべての人がそれぞれ多様性を持った存在ということになります。そのため子どもも教職員も、「多様性をどのように受け入れていくか」「そもそも多様とはどんなものか」を学ぶ必要があるわけです。 渡辺:そこで教職員は、定期的に外部コンサルタントによるダイバーシティ研修を受講し、多様性について学ぶ機会を持って、認識のアップデートをはかっています。

カウンセリングルームの受付は教室があるフロアの一角にあり、開放的で気軽に立ち寄れるエリアになっている

カウンセリングルームの受付は教室があるフロアの一角にあり、開放的で気軽に立ち寄れるエリアになっている

――児童・生徒のみなさんは、多様性についてどんな形で学んでいらっしゃるのですか?

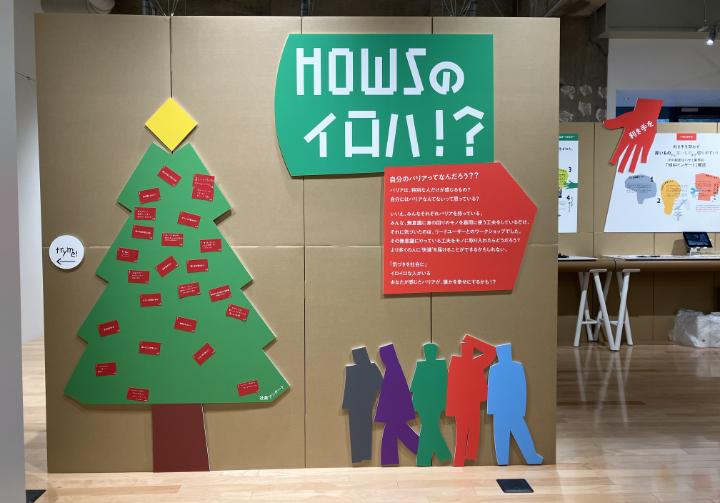

クリフォード:子どもたちの知的好奇心はとても旺盛ですよ。「LGBTQ」や「世界の宗教」などさまざまな多様性について学ぶためのワーキンググループを自主的につくり、多様性について調べ、発表を行っています。あるグループでは、本校の理事会メンバーに向けて「多様性実現のためにどんな取り組みを行っていますか?」などとヒアリングを行いました。子どもたちの積極性には、私たちも大いに刺激を受けています。

――キャンパスにおいて、ダイバーシティへの配慮として工夫していらっしゃる要素はありますか?

渡辺:例えば男女別のトイレでも、「男性はスーツ姿のシルエットで黒いマーク」「女性はスカートをはいたシルエットの赤いマーク」といったステレオタイプの表示はしていません。「パッと見ても違いがわからない」といった課題はありますが、どのような表現にすれば多くの人にとってわかりやすく、しかも納得感があるのか、スタッフが集まって1つずつ考えながらアウトプットを出しています。

トイレの表示は色の濃淡によって男女を区別している。このほかに「性別に関係なく誰でも使えるトイレ」も

トイレの表示は色の濃淡によって男女を区別している。このほかに「性別に関係なく誰でも使えるトイレ」も