組織の力

ライフサイエンスのエコシステムを構築する〈後編〉

組織を超えたコミュニティ形成で価値を高める

ヘルスイノベーションの加速とライフサイエンスのエコシステムの構築を目指し、武田薬品工業が自社の研究所を外部に開放して誕生した「湘南ヘルスイノベーションパーク」、通称「湘南アイパーク」。後編では、2023年に武田薬品工業から独立し、湘南アイパークの管理・運営を引き継いだアイパークインスティチュート株式会社の社員の皆さんに、コミュニティ形成や外部連携などの具体的な取り組みについてお聞きした。

写真左から)アイパークインスティチュート株式会社、石神圭子様、熊谷智之様、日比野はるか様、太田佑様

〈座談会参加者〉

■アイパークインスティチュート株式会社石神圭子氏(コマーシャル アンド ビジネスディベロップメント 新規事業開拓 課長) ■太田佑氏(パブリックアフェアーズ 課長代理) ■熊谷智之氏(ファシリティマネジメント エンジニアリング 課長代理) ■日比野はるか氏(コミュニケーション 課長代理) 聞き手:齋藤敦子(コクヨ株式会社 ワークスタイルリサーチ&アドバイザー/一般社団法人 Future Center Alliance Japan理事)

コミュニティ形成により場の価値を高め、 新規事業開発、外部連携にも取り組む

―「湘南アイパーク」の管理・運営者として、ライフサイエンスのエコシステム構築のために、どのような取り組みをしているのでしょうか?

写真左から)コクヨ齋藤、アイパークインスティチュート株式会社、太田佑様、石神圭子様、熊谷智之様、日比野はるか様

写真左から)コクヨ齋藤、アイパークインスティチュート株式会社、太田佑様、石神圭子様、熊谷智之様、日比野はるか様

日比野:湘南アイパークに入居する価値は、組織を超えたコミュニティに所属できることにあります。その価値を高めるため、入居者間のコミュニケーションの活性化やコミュニティ形成のサポートをしています。

例えば、各種イベントやセミナーの開催、サイエンスメンターなどの互助制度の運営、クラブ活動やサイエンスカフェなど組織を超えた有志活動の支援などを行っています。また、対外的に湘南アイパークの存在や価値を伝えることも重要な役割で、メディアの取材対応や情報発信なども担っています。

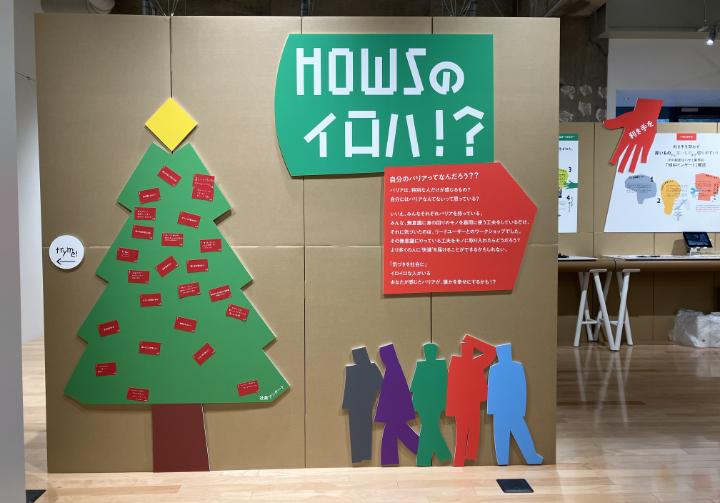

湘南アイパークのエコシステムに対して様々な形で貢献した団体、グループ、個人を称える「iPark AWARD」を実施している。

湘南アイパークのエコシステムに対して様々な形で貢献した団体、グループ、個人を称える「iPark AWARD」を実施している。

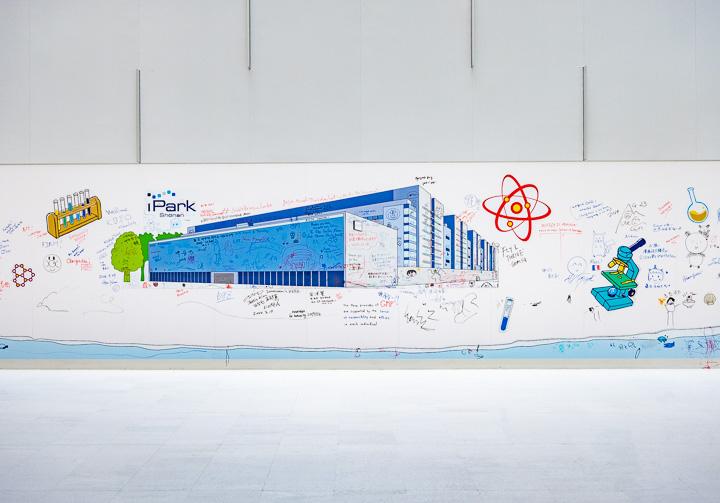

5つの研究棟をつなぐ通路(ブロードウェイ)横には様々なタイプのコミュニケーションスペースが設置されている。壁には、美術大学の学生や新人アーティストの作品を展示し、アートとサイエンスの相互作用もねらいとしている。

5つの研究棟をつなぐ通路(ブロードウェイ)横には様々なタイプのコミュニケーションスペースが設置されている。壁には、美術大学の学生や新人アーティストの作品を展示し、アートとサイエンスの相互作用もねらいとしている。

大事なのは自然とつながる仕掛け。 場があることでコミュニティは生まれる

―先ほどコミュニティ形成のお話がありました。研究者というとやや内向的なイメージがあるのですが、コミュニティをつくるうえでどんなことを心がけていますか?

日比野:湘南アイパークには約110社が入居し、2,500人ほどの方が勤務しています。領域も、製薬・創薬、次世代医療からビジネスサポート、金融、商社まで幅広く多様です。私の役目は、いわば「飲み会の幹事」。どういうテーマでどういう場を設定すれば人が集まるか、どう場を温めるか、あらゆる手段で人と人をつなぐことを考えています。

飲み会では、帰ると言いつつ、2次会に誘ってほしそうな人っていますよね。こちらから誘って背中を押すと、意外とそこからコアメンバーになってくれるケースが多いので、そういう人を起点に周囲の人を巻き込んで、交流の輪を広げていくようにしています。

日比野はるか様

日比野はるか様

キャンプテイストのオープンなコミュニケーションスペースで開催されるセミナー風景。

石神:印象的だったのが、去年のクリスマスパーティーです。プロダンサーによるダンスプログラムがあって、みんな楽しそうに踊っていたんですよ。研究者って、一般的には生真面目なイメージがあり、踊ったりしないんじゃなかと思われるかもしれませんが、そういう人ばかりじゃないんですよね。踊らないにしてもアクティブな人も多いですし、自分が知っていることは共有しようという柔軟なマインドをもっていて、気持ちがまっすぐで。温かいコミュニティがあると感じます。

また、入居者の情報を検索・閲覧できるマッチングシステム(Virtual Partnering)などもよく利用されていますね。入ってみるといいコミュニティだと実感してもらえるのではないかと思います。

熊谷:入居者の皆様の様子を見ていると、空間づくりの重要性も実感しています。最初に空きスペースにビリヤードを置いたりビーチ風のコミュニケーションスペースを設けたりしたのは、武田薬品工業時代のある研究者の方たちの発案なんです。当初は、管理・運営の観点でどちらかというと控えてほしいという立場だったのですが、こういう仕掛けって大事なんだと思うようになりました。

先日も、おもしろいことがあったんです。ある一角で内装工事をするのに邪魔だったので、テーブルをブロードウェイ(5棟の研究棟をつなぐメイン通路)の空きスペースに一時的に置いたんです。工事を終えて戻ってきたら、そのテーブルで打ち合わせが始まっていて。場があれば自然とコミュニケーションが生まれるんだとあらためて感じました。建物内にこうした場所をさらに増やして、コミュニケーションが生まれる仕掛けをしていきたいと考えています。

キャンプテイストのオープンなコミュニケーションスペースで開催されるセミナー風景。

石神:印象的だったのが、去年のクリスマスパーティーです。プロダンサーによるダンスプログラムがあって、みんな楽しそうに踊っていたんですよ。研究者って、一般的には生真面目なイメージがあり、踊ったりしないんじゃなかと思われるかもしれませんが、そういう人ばかりじゃないんですよね。踊らないにしてもアクティブな人も多いですし、自分が知っていることは共有しようという柔軟なマインドをもっていて、気持ちがまっすぐで。温かいコミュニティがあると感じます。

また、入居者の情報を検索・閲覧できるマッチングシステム(Virtual Partnering)などもよく利用されていますね。入ってみるといいコミュニティだと実感してもらえるのではないかと思います。

熊谷:入居者の皆様の様子を見ていると、空間づくりの重要性も実感しています。最初に空きスペースにビリヤードを置いたりビーチ風のコミュニケーションスペースを設けたりしたのは、武田薬品工業時代のある研究者の方たちの発案なんです。当初は、管理・運営の観点でどちらかというと控えてほしいという立場だったのですが、こういう仕掛けって大事なんだと思うようになりました。

先日も、おもしろいことがあったんです。ある一角で内装工事をするのに邪魔だったので、テーブルをブロードウェイ(5棟の研究棟をつなぐメイン通路)の空きスペースに一時的に置いたんです。工事を終えて戻ってきたら、そのテーブルで打ち合わせが始まっていて。場があれば自然とコミュニケーションが生まれるんだとあらためて感じました。建物内にこうした場所をさらに増やして、コミュニケーションが生まれる仕掛けをしていきたいと考えています。

熊谷智之様

熊谷智之様

社内ルールは「YESから始める」。 入居企業と同じオープンイノベーションのマインドを大切に

―藤本社長から、アイパークインスティチュートは「ボトムアップ型の組織」と伺いました。実際、どのような組織だと感じていますか?

石神:当社には「YESから始める」というルールがあり、何かアイデアや意見が出たときに、否定から入るのではなく「どうしたら実現できるか」という議論から始めるようにしています。マネジメント陣も、現場からの意見を頭ごなしに否定することはなく、「こうしてやってみたらいいんじゃない?」と基本的に肯定してくれます。

実は、藤本自身もアイデアマンなんです。私は新規事業開拓を担当していますが、長期休み明けには、休みの間に暖めたのであろう新しいアイデアを山ほど藤本から提案されます。でも、決定事項ではなくあくまでもアイデアなので、トップダウンという感じはありませんね。

石神圭子様

石神圭子様

―大企業だと事業部ごとに担当領域が分かれていて、内部連携が進まずイノベーションが宙に浮いているケースが散見されます。社内の情報共有はどのようにされているのでしょうか?

太田:社員数はそんなに多くないため、一人ひとりが自走しつつ部署を超えて協力していかないと成り立たないので、連携は自然とできていますね。毎週月曜日に部署ごとのトピックを発表・共有する時間をとっていて、他部署の協力や連携依頼の視点を意識的に入れた情報共有の場としています。そうした部署間連携が仕組み化されているのも大きいかもしれません。 太田佑様

石神:自分たちだけでなんとかしようとしないことですね。人や部署単位ではできることに限界があるので、誰にどんなことを助けてほしいのかを発信して、互いにサポートを得るようにしています。自分たちでは気づかなかった新しい視点をもらえることもあり、部署を超えて連携することで、プロジェクトの価値が高まっていくと感じています。

太田佑様

石神:自分たちだけでなんとかしようとしないことですね。人や部署単位ではできることに限界があるので、誰にどんなことを助けてほしいのかを発信して、互いにサポートを得るようにしています。自分たちでは気づかなかった新しい視点をもらえることもあり、部署を超えて連携することで、プロジェクトの価値が高まっていくと感じています。

入居企業、行政、民間企業、地域住民と協働し、 オープンイノベーションを目指す

―最後に、今後に向けた取り組みや課題についてお聞かせください。

石神:非競争領域の課題解決型プロジェクトは1社ではできませんし、行政に期待しても実現までに時間がかかります。今後は、湘南アイパーク発信のコクリエーションプロジェクトを増やして実績を積み上げ、「湘南アイパークにいけば課題解決ができる」と思ってもらえるようにしたいですね。

日比野:湘南アイパークの組織を超えたコミュニティへの期待が高いのは、その先にビジネスや社会実装があるから。イベントやクラブ活動などで生まれたつながりをきっかけに、ビジネスや研究の面で新しいものが生まれるよう、これからもあの手この手と策を練って、サポートしていきたいと思います。

熊谷:まだまだ廊下や共用部に人が少ないので、入居者にはもっと部屋から出てきてほしいし、部屋から引き出す仕掛けを考えていかないといけないなと思っています。

また、私自身、湘南アイパークの周辺に住んでいるのですが、地域住民にとってはまだまだ壁があるんですよね。安全性や守秘の関係もありますから、守るべきところはしっかりと守りつつ、開放するところは開放して、大学のキャンパスのように誰でも自由に出入りできる場所にしたいですね。

地域に開いた大学キャンパスのようなイメージ

地域に開いた大学キャンパスのようなイメージ

――興味深いですね。ヨーロッパなどでは、市民も活用できるオープンラボがあったり、市民を交えたオープンイノベーションが起きていたりします。薬ありきではない健康のあり方など市民と対話をしながら進めていけると、市民も自分のヘルスケアデータを「吸い取られる」と感じることなく、主体的に参画できるかもしれませんね。本日はありがとうございました。

ブロードウェイに設置されたメッセージボード。研究への想い、湘南アイパークで実現したことなど、入居者の想いが書かれている。

【関連記事】ライフサイエンスのエコシステムを構築する〈前編〉

ブロードウェイに設置されたメッセージボード。研究への想い、湘南アイパークで実現したことなど、入居者の想いが書かれている。

【関連記事】ライフサイエンスのエコシステムを構築する〈前編〉湘南ヘルスイノベーションパーク(略称:湘南アイパーク)

2018年に武田薬品工業が開設した日本初の製薬企業発サイエンスパーク。産官学の交流拠点として、約180社、約2500人(2023年現在)が集積。「革新的なアイデアの社会実装」を目指している。現在は、土地・建物は産業ファンド投資法人が所有し、運営はアイパークインスティチュート株式会社が行う。